화제가 무엇이든 이야기를 하는 동안 ‘배우고 있다’는 즐거움을 경험할 때가 있다.

나와는 다른, 이런저런 관점을 헤아려보는 대화에서 삶과 생활을 돌아보게 되는 시간.

반면 누군가의 말 한마디가 잊히지 않고 남아 자꾸 곱씹게 되는 경우도 있는데

지난 금요일에 내게 꽂힌 문장은 이것이다. “극적인 것이 더 낡은 느낌이 든다.”

소설창작워크숍 3차시였고, 우리는 정용준의 「선릉 산책」 에 대한 감상을 전하고 있었다.

장애인의 ‘재능’이 어쩌면 다른 에피소드보다 더 클리셰일 수 있다는 의견에 더해 누군가 “극적인 것이 더 낡은 느낌이 든다”는 소감을 토로했는데 내가 발언하지 않았으나 너무나 내 생각과 비슷해서 놀랐다.

놀람은 낯섦에서 온 것이 아니라 깨달음과 인정, 소통의 기쁨에서 온 것이었으므로 나는 잠시 문학과 삶이 주는 충만함을 맛보았다.

나이는 모르나 나처럼 사십 대가 아닐까 짐작만 하는 수강생 님이 하신 말인데 이후 너무 친근함을 느낀 나머지 그분이 다른 말씀을 하실 때는 친구에게 하는 모양새로 손가락으로 그분의 손등을 건드리며 “맞아요 맞아” 동의하기도 했다.

아무튼 “극적인 것이 더 낡은 느낌”이라는 문구는 2022년의 시대적 맥락에서 서사성을 갖춘 모든 장르에, 기록에, 고백에 적용할 수 있을 듯하다.

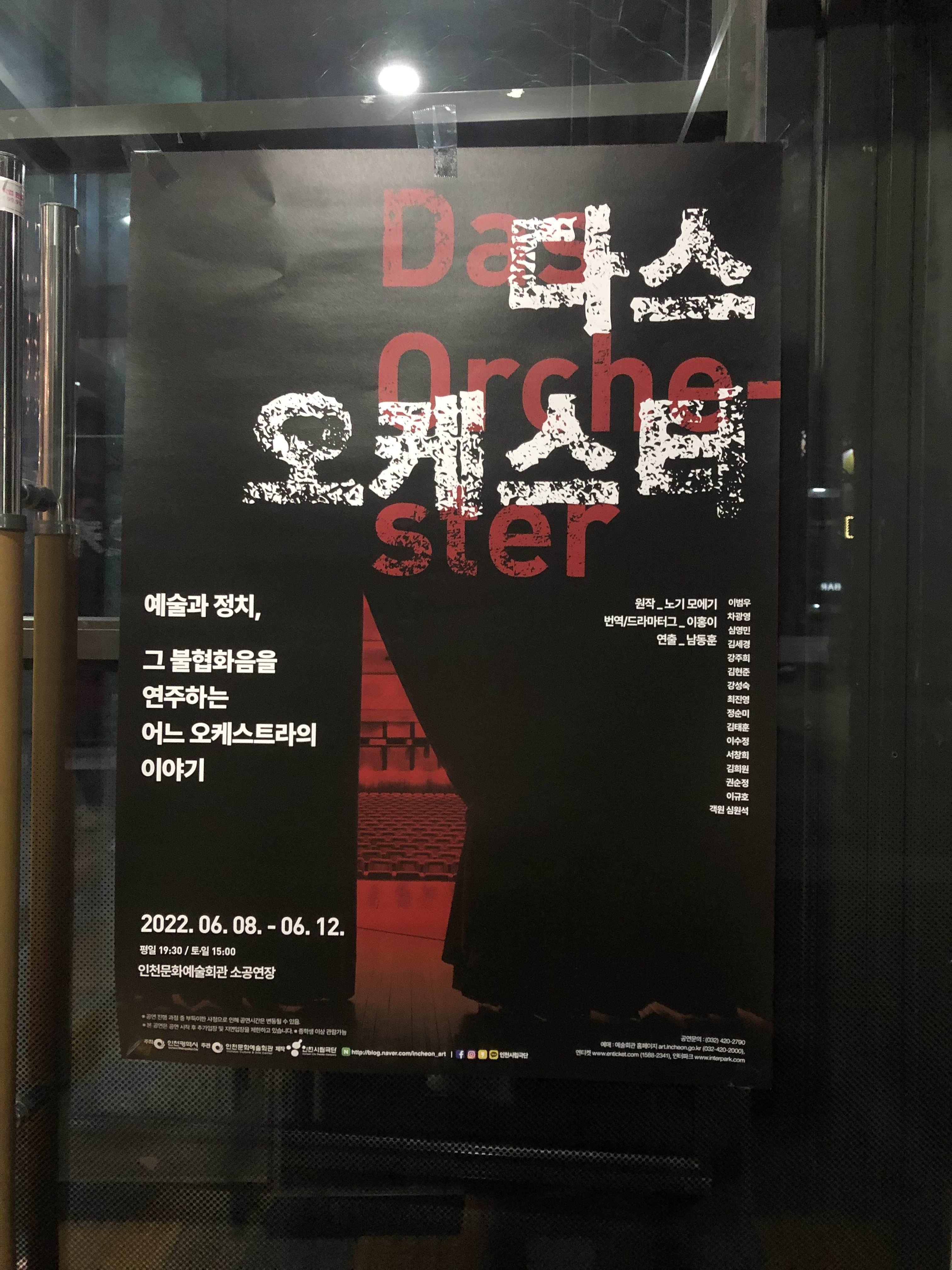

그날 저녁 나는 <다스 오케스터>라는 연극을 보러 갔는데(일본의 극작가/예술과 정치/불협화음/오케스트라/베토벤 교향곡 제9번 합창 같은 키워드에 끌려서) 내 옆에 앉은 이는 감동 받은 듯 종종 아, 음, 하는 탄식을 가늘게 내뱉곤 했으나 나는 하... 흠... 지루해 죽는 줄.

1977년생인 극작가가 대학생 때 처음 구상한 작품이라는데, 나는 대체 왜 일본/1977년생/예술/베토벤 같은 단어에 빠졌을까. 키워드가 의미를 만들어내지 않는 걸 알면서도 대체 뭘 기대한 걸까. 일본어로 쓰인 일본식(?) 이야기. 나와 나이가 같은 작가. 예술에 대한 막연한 호의. 예술과 정치의 불협화음에 대한 기대. 오케스트라에 대한 사랑. 베토벤 교향곡 제9번 합창에 대한 경이.

나치 정권이 들어서던 시절 독일의 베를린 필하모니가 배경. 20세기 최고의 지휘자라 칭송받는 빌헬름 푸르트벵글러(1886~1954)를 모델로 한 것으로 알려져 있는데 실제로 히틀러는 푸르트벵글러를 좋아했고, 자신의 생일 전날 그를 초청해 베토벤 교향곡 제9번 합창을 연주하게 했다고 한다.

“연극은 어느 특정 인물을 심판하기 위해 만들어진 것이 아니기 때문에 무대 위에는 이름이 지워진 채로 우리말을 하는 인물들이 등장한다. 그 한 명 한 명에게 '그 시대', '그 사람'의 선택이 아닌, '지금의 나라면?'이란 질문이 꼬리처럼 따라붙는다.” 라고 작품 소개 페이지에 적혀있지만 글쎄. 메시지가 너무 단순한 것 아닌가. 내용이 심플하다면 전달 방식이라도 새롭던가.

<다스 오케스터>야말로 극적이어서 낡은 작품이었고, 그 느릿느릿한 연출과 1930년대라는 극의 시대적 배경을 고루한 의상으로 재현한 감각도 실망스러웠다. 배우들의 열연을 가까이에서 본 것은 좋았지만. 박수는 힘껏 쳐주었다. 그건 진심이었다.

'작가의일상 > 여행과생활' 카테고리의 다른 글

| <1인가구 특별동거법> 오디오북 제작 (0) | 2022.07.15 |

|---|---|

| 첫 상업 디자인 (0) | 2022.06.09 |

| 무용:토끼 탈출기 (0) | 2022.05.29 |

글에 남긴 여러분의 의견은 개 입니다.